Научно-исследовательская работа

«Заседание Совета по науке и образованию с участием Президента Российской Федерации» подробнее на странице.

Основные количественные научные достижения научного коллектива Центра Алмазова в 2024 году смотрите в разделе Наука.

В 2024 году исследования проводились в рамках 31 темы государственного задания, по 21 гранту, по 126 договорам о сотрудничестве, в том числе с международными организациями, а также по 99 протоколам клинической апробации. Опубликовано 988 статей с суммарным импакт-фактором 2015,0, в том числе в журналах с импакт-фактором более 0,3 — 934 статей, 736 статей в отечественных и 243 публикации в зарубежных изданиях.

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Разработка нового устройства для подачи оксида азота, синтезированного из атмосферного воздуха, в аппараты искусственного и вспомогательного кровообращения (2023—2025 гг) – руководитель Баутин А.Е.

Впервые разработана модель устройства плазмохимического синтеза оксида азота для подачи в контуры аппаратов искусственного кровообращения и систем экстракорпоральной мембранной оксигенации которая далее испытана на экспериментальных животных (свиньи). У животных основной группы основной группы не было отмечено нарушений ритма сердца после использования данной технологии, период интенсивной терапии был в два раза меньше, чем в контрольной группе, выживаемость после трех эпизодов сердечно-легочной реанимации составила 100%, в то время как в контрольной группе – 40%.

2. Разработка научно-обоснованных норм недельной двигательной активности у детей школьного возраста с хронической сердечной недостаточностью (2023—2024 гг.) – руководитель Демченко Е.А.

Разработана принципиально новая технология ранней физической реабилитации детей школьного возраста с тяжелыми врожденными пороками сердца, кардиомиопатией и хронической сердечной недостаточностью на основании алгоритма персонифицированного выбора программы физической реабилитации (рекомендаций по физической активности, физическим тренировкам) в комплексном ведении больных с учетом клинических, гемодинамических и функциональных показателей пациентов.

3. Оценка эффективности в эксперименте и доклинические исследования нового лекарственного препарата для лечения мужского гипогонадизма (2024—2026 гг) – руководитель Байрамов А.А.

Синтезированы 5 коротко-пептидных аналоги нативного кисспептина Kiss-54. На экспериментальной модели гипогонадизма выполнен скрининг биологической активности и фармакологической эффективности этих пептидов с целью выбора «соединения–кандидата». Гипогонадотропный гипогонадизм у самцов крыс был смоделирован согласно протоколу -заявке IACUC (SF-IAC001-v2.0-Nov 2024). По результатам всех исследований был сделан выбор соединения-кандидата (соединения, обладающего наибольшей фармакологической эффективностью) для последующих доклинических исследований.

4. Разработка универсального метода мультиорганной консервации донорских органов (2024—2026 гг) – руководитель Галагудза М.М.

Разработана серия перспективных растворов-кандидатов для консервации нескольких органов (сердце, лёгкие, почки) путем оптимизации их электролитного состава, коллоидно-осмотического давления и буферных свойств. На основе результатов пилотного тестирования серии перспективных растворов-кандидатов, а также с учетом результатов оценки стабильности растворов при их температорной стерилизации консервирующий раствор №5 выбран как наилучший вариант состава для дальнейшего доклинического тестирования.

I. Результаты научных исследований по темам государственного задания в соответствии с научной платформой

1. Инвазивные технологии

1.1. Разработан метод выбора тактики хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии на основании стадий формирования фармакорезистентности и мультимодальной диагностики с применением радиочастотной абляции эпилептического очага на 1-й стадии с целью снижения риска нейрохирургических и неврологических осложнений и повышению качества жизни в послеоперационном периоде.

2. Инновационные фундаментальные технологии в медицине

2.1. Впервые разработана модель устройства плазмохимического синтеза оксида азота для подачи в контуры аппаратов искусственного кровообращения и систем экстракорпоральной мембранной оксигенации которая далее испытана на экспериментальных животных (свиньи);

2.2. Разработан комплекс передовых технологий машинного обучения, включающий сверточные нейронные сети для дифференциальной диагностики тахикардий с широкими комплексами QRS, а также для диагностики блокад правой и левой ножек пучка Гиса, синдрома WPW и интерпретации сложных паттернов ЭКГ;

2.3. Разработана первая версия программы для анализа данных МР-пельвио и фетометрии, в основе которой лежит архитектура обученной и валидированной нейронной модели, способная эффективно сегментировать и реконструировать костные и мягкотканные структуры;

2.4. Разработан метод моделирования микрофлюидного чипа, предложена концепция реактор-капля, рассчитаны скорости потоков для концепции реактор-капля и синтеза объектов нанотераностики;

2.5. Разработана модель доксорубицин-индуцированной кардиомиопатии на мышах линии C57BL/6N в условиях опухолевого процесса (карцинома Льюиса), модель учитывающая влияние опухоли, является более клинически релевантной.

2.6. Определены технические характеристики и параметры нового устройства для малообъемной гемоперфузии;

2.7. Разработаны технологические протоколы твердофазного синтеза по Вос-технологии, получен дипептид аланилаланин, который может играть роль носителя в процессе направленной доставки тераностического агента к пораженным тканям ишемизированного миокарда;

2.8. Разработана серия перспективных растворов-кандидатов для консервации нескольких органов (сердце, лёгкие, почки) путем оптимизации их электролитного состава, коллоидно-осмотического давления и буферных свойств.

3. Кардиология и ангиология

3.1. Разработан метод персонализированного подхода в выборе тактики ведения и прогноза течения заболевания у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией с целью своевременного выявления и выбора оптимального метода лечения гипертрофической кардиомиопатии для снижения риска прогрессирования заболевания на основе внедрения в клиническую практику мультимодального подхода с применением методов машинного обучения, визуализации, молекулярно-генетической и морфологической диагностики;

3.2. Разработан неинвазивный метод оценки степени тяжести хронической сердечной недостаточности, включающий определение активности эргорефлекса в ходе кардиореспираторного тестирования с помощью системы «Охусоn Рrо» путем выполнения двух проб;

3.3. Выделен набор факторов риска развития геморрагических осложнений, которые легли в основу разработки прогностического метода, реализуемого с помощью информационной системы дифференцированных подходов к выбору тактики ведения женщин репродуктивного возраста с механическими протезами клапанов сердца;

3.4. Применение никорандила у пациентов с ИБС снижает содержание цитруллина до уровня, не отличающегося от уровня в плазме крови доноров, и увеличивает содержание аргинина, что открывает возможности лабораторного контроля эффективности антиишемической терапии у больных ИБС;

3.5. Разработан метод селективной модификации симпатической иннервации миокарда при коронарном шунтировании;

3.6 Создана конструкция нового устройства для позиционирования створок аортального клапана при клапаносберегающем протезировании корня аорты с реимплантацией аортального клапана;

3.7. Разработан метод прогнозирования тромбоза, который закладывает базис для персонализированного патогенетического подхода к оценке прогноза развития венозных тромбоэмболических осложнений, внутрисердечного тромбообразования и открывает возможности построения моделей прогноза и организованного наблюдения пациентов высокого риска с использованием машинного обучения и технологии искусственного интеллекта.

4. Микробиология

4.1. Проведено тестирование двух разработанных тест-систем, основанных на использовании отечественных или импортных реагентов, по определению двух карбапенемаз класса D – ОХА-51 и ОХА-23. Обе тест-системы показали конкордантные результаты и выявили присутствие указанных генов в карбапенем-резистентных штаммах A. baumannii.

5. Неврология

5.1. Доказана прогностическая значимость клинических оценочных балльных шкал и критических значений нейронных биомаркеров: астроглиального белка S100B, нейронспецифической энолазы в прогнозировании риска развития летального исхода пациентов с сепсис-ассоциированной энцефалопатией, выявлены ранние изменения субкортикальных (N13–N20) путей;

5.2. Разработан метод оценки структурно-функциональных изменений головного мозга у детей с применением магнитно-резонансной томографии (МРТ) с усовершенствованным протоколом сканирования и специально разработанных импульсных последовательностей комплексной МРТ, функциональной МРТ покоя и диффузионной МРТ, который может быть использован для высокоэффективной и достоверной диагностики структурных и функциональных изменений мозга у детей с ДЦП до и после проведения нейрореабилитации;

5.3. Разработан метод оценки прогноза послеоперационного периода у пациентов с фармакорезистентной эпилепсией на основании функционального и цитогенетического подходов для определения реабилитационного потенциала;

5.4. Разработана технология интраоперационной фотодинамической терапии под флуоресцентным и биоспектроскопическим контролем, обладающая положительным влиянием на увеличение степени локального контроля при рецидивирующих интракраниальных менингиомах и вторичных злокачественных новообразованиях головного мозга; разработан нейросетевой алгоритм, позволяющий прогнозировать дальнейшее развитие неопластического процесса при рецидивирующих интракраниальных менингиомах;

5.5. Получены результаты для разработки метода ранней диагностики скрытого нейродегенеративного поражения головного мозга у пациентов с ишемическим инсультом.

6. Онкология

6.1. Разработан метод прогнозирования результатов хирургического лечения нейрогенных опухолей спинного мозга и нервных сплетений на основе созданных алгоритмов хирургической тактики лечения и интраоперационного нейрофизиологического мониторинга состояния сегментарного аппарата регуляции двигательной активности и тазовых функций.

6.2. На основании полученных данных о мутационном статусе гена TP53 разработан алгоритм определения группы пациентов наиболее неблагоприятного риска и предложен алгоритм оптимальной терапевтической тактики пациентов данной группы с острым миелоидным лейкозом;

6.3. Разработан метод комбинированной диагностики с применением методов омикс-технологий для улучшения результатов лечения заболевания путем раннего выявления злокачественных опухолей яичника;

6.4. Разработана методика анализа летучих органических соединений мочи для скрининга рака предстательной железы, основанная на газовой хромато-масс-спектрометрии.

7. Репродуктивное здоровье

7.1. Выявлены наиболее значимые факторы риска у пациенток с плацентарной адгезивно-инвазивной патологией, с осложнениями беременности, с нарушением сроков родоразрешения, необходимостью применения кровесберегающих технологий при родоразрешении.

8. Эндокринология

8.1. Разработан метод персонифицированного подхода к лечению сахарного диабета 2 типа в сочетании с различными стадиями неалкогольной жировой болезни печени;

8.2. В экспериментальных и клинических условиях проведен поиск лабораторных, функциональных и структурных показателей, позволяющих наиболее точно охарактеризовать повреждение ЦНС и костной ткани при сахарном диабете 2 типа.

8.3. Синтезированы 5 коротко-пептидных аналогов нативного кисспептина Kiss-54, на экспериментальной модели гипогонадизма выполнен скрининг биологической активности и фармакологической эффективности этих пептидов с целью выбора «соединения–кандидата» для лечения мужского гипогонодизма.

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

За 2024 год был получен 69 результат интеллектуальной деятельности (РИД) из них: 27 патентов на изобретение, 2 патента на полезную модель, 26 свидетельств на базу данных, 13 свидетельств на программу для ЭВМ.

Подано на рассмотрение 28 заявок на получение патента на изобретение. Подано на рассмотрение 3 заявки на получение патента на полезную модель. Подано на рассмотрение 2 заявки на получение свидетельства на товарный знак. Подано на рассмотрение 22 заявки на получение свидетельства на базу данных и 12 заявок на получение свидетельства на программу для ЭВМ. В рамках деятельности по трансферу технологий было заключено 5 договоров на распоряжение исключительными правами по 5 РИД, принадлежащих Центру Алмазова.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ

В 2024 году научные исследования проводились по 21 гранту, из них:

• 16 грантов Российского научного фонда (РНФ);

• 3 субсидии Комитета науки и высшей школы на проекты высокой степени готовности;

• 2 гранта Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2024 году привлечено дополнительное финансирование в размере 340,500 млн руб. — субсидия на обновление приборной базы ведущих учреждений РФ.

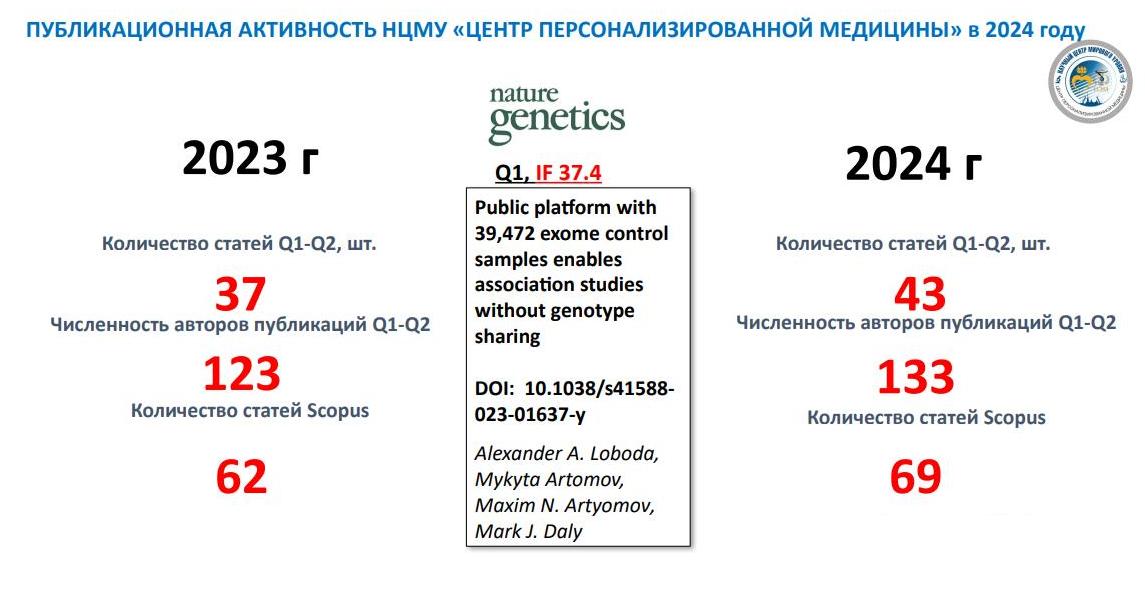

Грант Министерства науки и высшего образования — это грант на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука и университеты» (научный центр мирового уровня «Центр персонализированной медицины»). Наиболее значимым грантовым проектом в 2024 году является указанный проект по созданию и развитию научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины». По результатам проведенных в 2024 году исследований опубликовано 64 статьи с суммарным импакт-фактором 56,7. Всего привлечено в 2024 году по грантовой деятельности 637,1 млн руб.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА»

В 2024 году продолжены исследования в Научном центре мирового уровня «Центр персонализированной медицины» (НЦМУ) под руководством академика РАН Е. В. Шляхто.

Научная значимость проведенных фундаментальных разработок в области онкологии в рамках работы НЦМУ «Центр персонализированной медицины» определялась использованием новейших технологий экспрессионного анализа, включая технологию геномного анализа единичных клеток (single cell sequencing) в сочетании с эпигенетическим профилированием и высокопроизводительным секвенированием.

Программа создания и развития Центра персонализированной медицины полностью соответствует приоритетным направлениям развития Российской Федерации. Внесен весомый вклад в развитие направления «Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения», реализованы крупные научные проекты, создана научная и образовательная инфраструктура для дальнейшей реализации этого стратегического направления.

По результатам 2024 года проведено заседание Наблюдательного совета с участием экспертов международного уровня и принято единогласное решение о полном выполнении заявленного плана работ и мировом уровне научных достижений.

За 2024 год сотрудниками НЦМУ опубликовано 69 научных статей, из которых 43 публикации с квартилем q1 и q2.

Всего получено 2 патента РФ, 13 свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ и баз данных, 1 свидетельство на товарный знак, 5 медицинских изделий, разработанных в ходе проекта, поданы на регистрацию в Росздравнадзор после завершения всех видов испытаний. Получены положительные заключения Росздравнадзора по инспекции системы менеджмента качества производства для медицинских изделий.

Обеспечена интеграция НЦМУ «Центр персонализированной медицины» в международное сообщество и инициированы совместные международные проекты (5 новых договоров о международном сотрудничестве, научные стажировки, мероприятия с международным участием), а также подготовлены кадры и сформирована инфраструктура для внедрения результатов в практическое здравоохранение, продолжено функционирование созданные ЦКП, в частности, ЦКП «Индуцированные плюрипотентные клетки».

Результаты исследований с успехом представлены на различных площадках.

Направление «Популяционная генетика и неинфекционные заболевания полигенной природы»

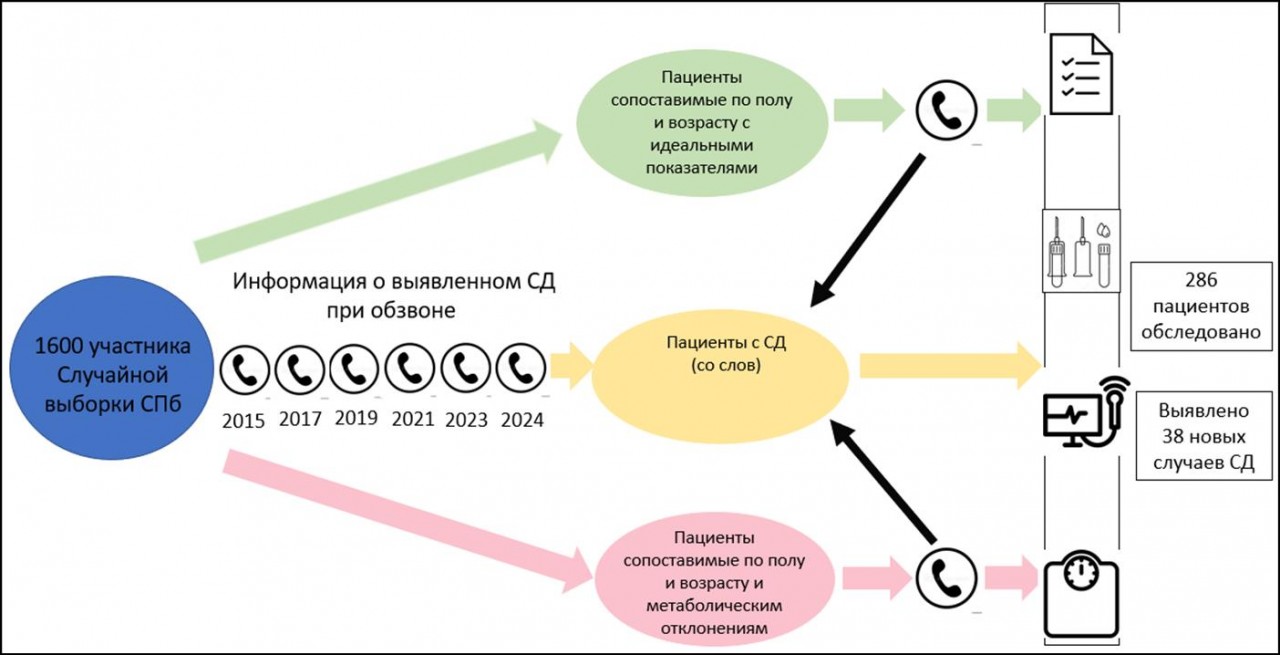

В 2024 года завершен набор и фенотипирование пациентов с ОНМК и атеросклерозом периферических артерий. Определены факторы, риска рестеноза после проведения эндартерэктомии. Основными предикторами рестеноза оказались: дислипидемия, ожирение, гипергликемия, скорость клубочковой фильтрации и повышение уровня фибриногена. Изучен состав микробиома атеросклеротических бляшек (АСБ) и предикторы рестеноза после операции каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) в ходе проспективного наблюдения.

Создана первая база данных результатов полногеномных ассоциативных исследований у жителей РФ для 400 полигенных признаков, включая возрастные заболевания. Результаты исследований, информация об ассоциированных с болезнями генах и мутациях стали доступны в открытом доступе через портал Биобанк России, размещенный на сайте НМИЦ им. В. А. Алмазова.

В ходе выполнения проекта разработан автоматизированный протокол обработки геномных данных с низким покрытием, включающий этапы поиска ДНК вариантов, импутацию генотипов, а также оценку качества полученных данных.

По результатам глубокого фенотипирования, проспективного наблюдения и оценки полигенного риска популяционной когорты жителей России выявлены факторы, определяющие индивидуальную траекторию метаболического здоровья, а также разработаны калькуляторы 10-летнего риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых событий.

В 2024 году успешно проведены технические и клинические испытания медицинского изделия “Рекомендательная система «DiaCompanion Pro» для пациенток с гестационным сахарным диабетом. Разработанное досье подано на регистрацию в Росздравнадзор.

Идентифицированы новые генетические и гормональные маркеры метаболически нездорового ожирения и прогностические факторы развития метаболических нарушений через 3-5 лет проспективного наблюдения. Уточнены механизмы действия препаратов для лечения ожирения (ингибиторы обратного захвата нейромедиаторов и агонисты рецепторов ГПП1) на бурую жировую ткань. Разработана модель на основе машинного обучения, прогнозирующая эффект лечения ожирения препаратами этих групп.

На выборке пациентов с атеросклерозом периферических артерий, установлены основные предикторы рестеноза после эндартерэктомии. Выявлены прогностические ассоциации концентрации церамидов с демографическими, клинико-анамнестическими и лабораторными параметрами пациентов с ОКС, взаимосвязи особенностей динамики концентраций церамидов Cer (d18:1/16:0), Cer (d18:1/18:0), Cer (d18:1/24:0) и Cer (d18:1/24:1) с особенностями течения ОКС, развитием повторных СС-событий.

В ходе анализа профиля микробиоты АСБ методом высокопроцессивного секвенирования V4 участка 16S рРНК гена бактериального генома образцов извлеченной в ходе оперативного лечения АСБ, было показано, что в АСБ наиболее представленны 4 филума: Pseudomonadota (ранее известный как Proteobacteria), Bacteroidota, Actinomycetota (Actinobacteria), Bacillota (Firmicutes).

Выполнен фармакогенетический анализ антиагрегантной (ингибиторы P2Y12), антиаритмической (бета-адреноблокаторы), гиполипидемической (ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы) терапии в когорте пациентов с ОКС, выявлены ассоциации фармакогенетических детерминант с неблагоприятными событиями.

Разработаны прогностические модели рисков развития аортального стеноза, позволяющие оценивать вклад различных клинических факторов. Изучен вклад фенотипов нарушения углеводного обмена в профиль сердечно-сосудистых нарушений.

Таким образом, атеросклеротические бляшки у пациентов с рестенозом сонных артерий после каротидной эндартерэктомии заселены грамотрицательными бактериями, которые могут быть патогенными для человека, способствовать усугублению воспаления в сосудистой стенке и атерогенезу.

Направление «Неизвестные, редкие и генетически-обусловленные заболевания»

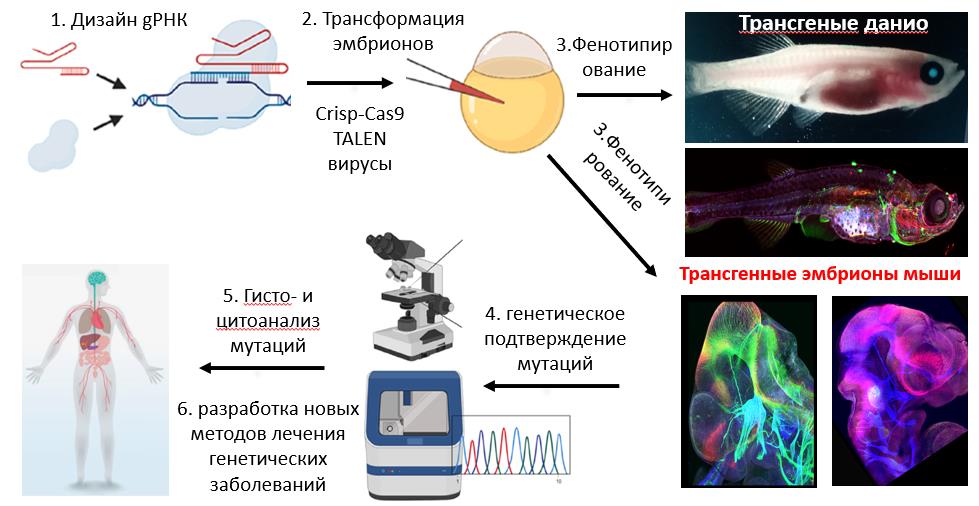

В 2024 году для выявления редких и неизвестных генов разработано 7 целевых панелей для секвенирования NGS (комплексная панель, врожденные пороки развития, гипертрофическая кардиомиопатия, генотипирование гена титина, кардиопанель). Для установления молекулярного патогенеза редких и неизвестных заболеваний проведены генетические, цитогенетические и клеточные исследования для определения новых генетических вариантов и патогенетических механизмов. Выявлено 8 новых причинных генов, описано более 50 новых мутаций в известных генах. Идентификация конкретных причин заболеваний генетической природы, в том числе ранее неизвестных, в конечном итоге нацелена на создание таргетных препаратов, включая препараты для генной терапии.

Созданы регистры редких заболеваний и кардиомиопатий. Совмещение в регистрах геномных и фенотипических данных позволяет на фоне накопления материала повысить точность прогноза и выбора лечения.

В ходе выполнения проекта создана биотехнологическая платформа для получения новых органоидных и трансгенных (мыши, крысы, рыбы) моделей методом генетического редактирования Crispr-Cas9. Отработано получение постоянных линий трансгенов.

Новые модели позволяют изучить генетические поломки, разработать методы по их исправлению на ранних стадиях развития.

Впервые было показано, что клетки нервного гребня возможно генетически перепрограммировать в направлении специализации дофаминовых нейронов, потеря которых приводит к Паркинсонизму у людей.

В 2024 году разработана и апробирована уникальная модель ex vivo культивирования аортального клапана в остеогенных условиях, которая позволяет моделировать патологическую кальцификацию, сохраняя исходную структуру клапана и взаимодействие в нём различных клеточных популяций.

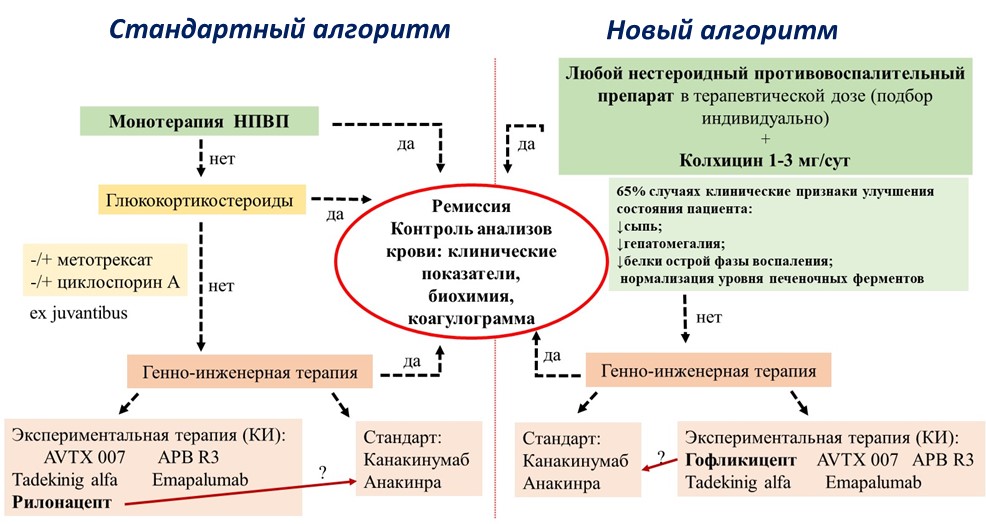

Предложен новый подход к лечению перикардита, распространенного осложнения Болезни Стилла взрослых (БСВ): комбинация индивидуально подобранных НПВП и колхицина.

Этот подход дает значительное преимущество для пациентов с БСВ. Он экономически эффективен, широко доступен и имеет хороший профиль безопасности. Это делает его потенциально ценным вариантом для более широкого круга пациентов.

Направление «Онкология»

В 2024 году при обобщении результатов молекулярно-генетического тестирования эмбриональных опухолей ЦНС у пациентов детского возраста получены данные о частоте и вариантах клинически значимых молекулярно-генетических альтераций в зависимости от гистологического варианта опухоли. На их основе разработаны алгоритмы противоопухолевой терапии с включением молекулярно-направленной терапии, которые продемонстрировали приемлемую токсичность и эффективность при рецидивирующих и эмбриональных опухолях у пациентов детского возраста.

На основании результатов секвенирования ДНК пациентов с нейроэндокринными опухолями впервые выявлены варианты генов, мутации в которых ранее не были ассоциированы с их развитием (TSC1, ATP2B3, CDKN1B, NF1, ZNRF3, CDH1, APC).

Найдено 132 дифференциально экспрессирующихся (ДЭ) гена между usp8«+» и usp8«-» кортикотропиномами (КТ). Выделено 4 дифференциально экспрессирующихся сигнальных пути, имеющих отношение к биологии опухолевого процесса, среди них оказался Wnt сигнальный путь, экспрессия двух генов(SFRP1 и RSPO2), участвующих в регуляции этого пути оказалась ниже в usp8«+», чем в usp8«-» КТ. По результатам исследования разработана гипотеза о взаимосвязи Wnt сигнального пути и регуляции экспрессии соматостатиновых рецепторов на клеточной мембране кортикотропиномы.

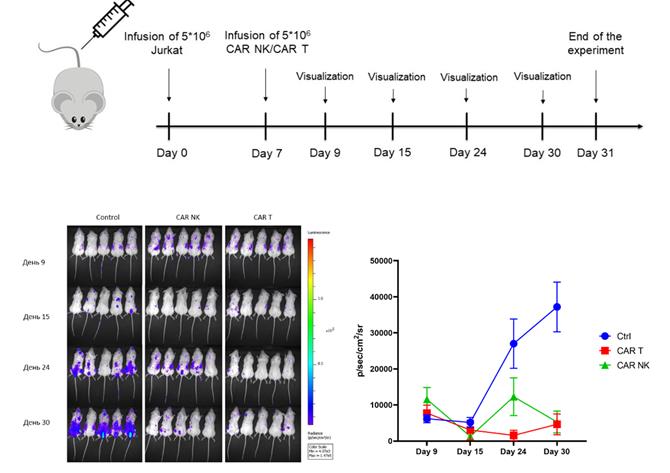

В 2024 году исследована функциональная активность CAR-T и CAR-NK клеток, модифицированных химерными антигенными рецепторами нового поколения с рациональной экспрессией вспомогательных молекул. Показана возможность продукции такими CAR-клетками противовоспалительных факторов, что положительно сказывается на персистенции CAR T и CAR NK клеток в очагах солидных опухолей. Проведены работы по исследованию CAR T- и CAR NK-клеток нового дизайна в отношении опухолей Т-клеточного происхождения на модельных животных линии NSG. Проведены исследования эффективности CAR T-клеток in vitro.

Проведены доклинические in vitro исследования по оценке таргетных свойств, а также токсичности мишенного пептидного препарата RAS70@RGD меченного флуоресцентной меткой. Показано на моделях внутричерепных опухолей головного мозга у животных, что пептид избирательно проникает в опухоль, накапливаясь в клетках глиомы, что, в свою очередь, будет использовано для интраоперационной диагностики новообразований. Утвержден протокол пилотного клинического исследования мишенного пептидного препарата RAS70@RGD у нейроонкологических больных и получено разрешение этического комитета для дальнейшего его анализа ex vivo. Проведенные исследования in vitro и in vivo в эксперименте не выявили побочных эффектов и токсичности препарата.

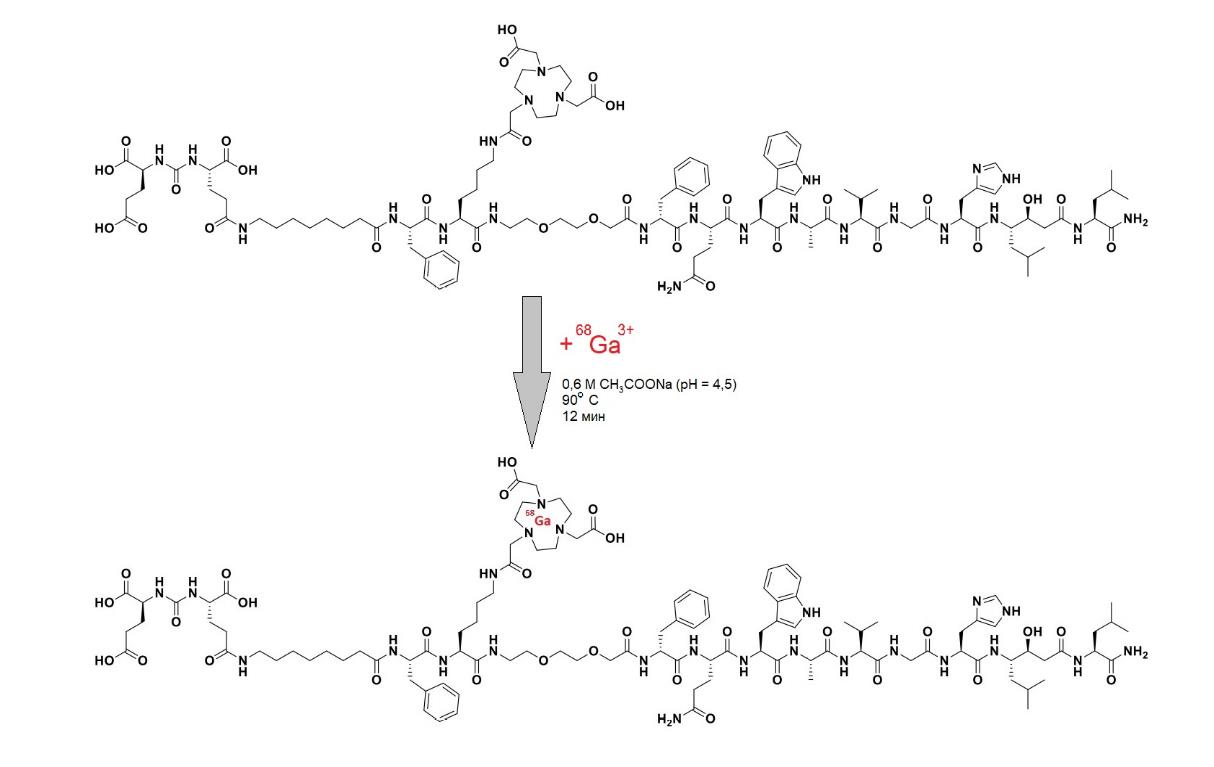

В 2024 году успешно завершена разработка тераностической пары [68Ga]/[177Lu]-BQ7812 для радионуклидной терапии рака предстательной железы на основе комплекса [177Lu]3+ и нового химического предшественника BQ7812.

В ходе выполнения проекта НЦМУ «Центр персонализированной медицины» успешно разработан модуль автоматического синтеза радиофармпрепаратов на основе радиометаллов (68Ga, 177Lu) и компьютерная программа для управления синтезом. Получены экспериментальные образцы [177Lu]BQ7812.

Разработано медицинское изделие «Программа ЭВМ на основе искусственного интеллекта для повышения точности диагностики рака шейки матки». Выполнена валидация конечного программного продукта (Нейросетевой алгоритм), созданного для ранней диагностики рака шейки матки в клинических условиях. Проведен сбор параметров о чувствительности (81%) и специфичности (86%), площадь под кривой (89%) метода, отладка, повторные повторяющиеся тренировки нейронной сети с учетом ранее распознанных ошибочных распознаваний. С целью регистрации разработанной программы ЭВМ как медицинского изделия, успешно пройдены технические и клинические испытания.

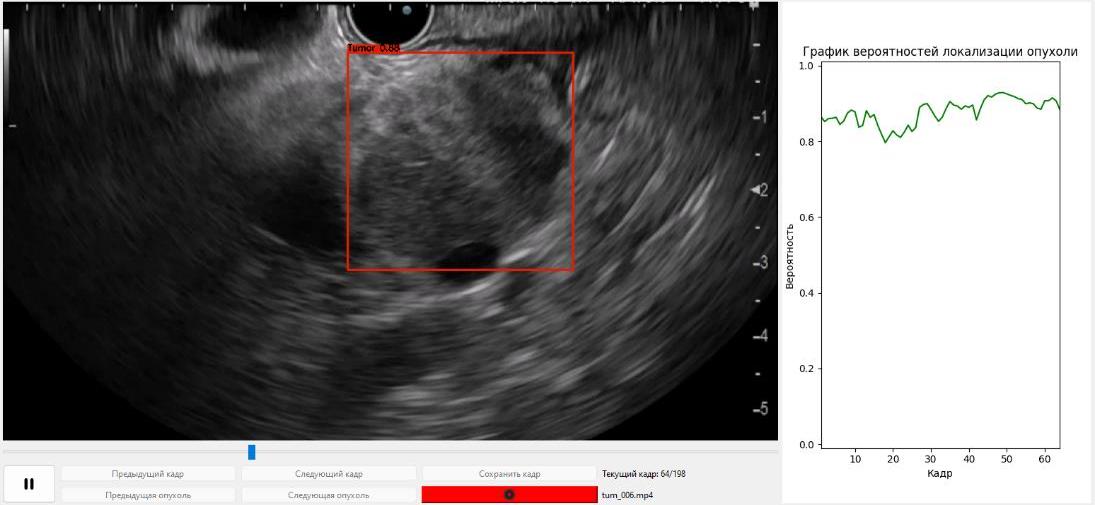

В 2024 году на основе обучения сверточной нейронной сети, получена модель детекции солидных новообразований поджелудочной железы при ЭУС, которая положена в основу программы для ЭВМ. При использовании дополнительного датасета проведено тестирование и отладка параметров модели и функций компьютерной программы. Параметры работы программы доведены до оптимальных (чувствительность – 91%, специфичность — 84%). С целью регистрации программы как медицинского изделия успешно пройдены технические и клинические испытания, и регистрационное досье подано в Росздравнадзор.

При анализе предикторов венозных тромбозов у пациентов с глиомами построена прогностическая модель расчета риска венозного тромбоза для хирургического этапа лечения, включившая в себя пять параметров (парез нижних конечностей, уровень Д-димера, уровень тромбоцитов в периферической крови, анамнез лучевой терапии и возраст старше 63 лет). Выполнена валидация модели на пациентах проспективной группы наблюдения (AUC 0,908). Разработана версия 1.0 программного обеспечения расчета риска венозных тромбозов «ГлиомаРискТромбоз» в виде web-приложения в качестве медицинского изделия. Успешно проведены технические и клинические испытания в рамках регистрации в качестве медицинского изделия.

Направление «Инфекционные заболевания, микробная и антимикробная терапия»

В 2024 году в рамках выполнения проекта НЦМУ «Центр персонализированной медицины» завершено формирование датасета с клиническими, лабораторными и инструментальными данными 4000 больных COVID-19 и осуществлен поиск предикторов отдаленных исходов со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и эндокринной систем.

На основании разработанного алгоритма создано медицинское изделие «Калькулятор прогнозирования летального исхода у пациентов с COVID-19», для которого подготовлен и утвержден комплект документов для регистрации, завершен этап технических и клинических испытаний, а также сформировано и подано досье в Росздравнадзор для регистрации.

На основании результатов молекулярно-генетических исследований (GWAS) cоздана веб-платформа “COVID Genetics Russia”, которая размещена на доменах НМИЦ им. В.А. Алмазова (https://covid-genetics.almazovcentre.ru/#). Использование платфоомы в открытом доступе может способствовать поиску маркеров тяжелого течения и прогноза COVID-19.

Впервые установлено, что маркер rs10243239, связанный с сатурацией крови, имеет важное прогностическое значение для выявления пациентов с повышенным риском дыхательной недостаточности, что в дальнейшем может быть использовано для создания генетических тест-систем, а также внедрено в клиническую практику. Выполненный анализ панели циркулирующих микроРНК, ассоциированных с метаболическими нарушениями и дисфункцией бета-клеток поджелудочной железы, позволил продемонстрировать потенциальную роль эпигенетической дисрегуляции в формировании нарушений углеводного обмена у пациентов с ранее перенесенным COVID-19 средней и тяжелой степени. Оптимизирована панель диагностики нарушений иммунной системы, которая позволяет выявлять признаки иммуносупрессии в отдаленный период после перенесенной коронавирусной инфекции, и ее широкое использование в клинической практике помогает на ранних этапах пост-инфекционного процесса прогнозировать риск повторного инфицирования и манифестации аутоиммунных заболеваний.

Анализ метаболических путей микробиоты кишечника у беременных с ГСД во втором триместре позволил впервые выявить механизмы, вовлеченные в развитие крупного к сроку гестации новорожденного, а именно установить вклад продукции менахинона, бактериального синтеза пальмитолеиновой кислоты, а также микробной продукции олеиновой кислоты. С учетом микробиома кишечника разработана модель прогнозирования потребности в инсулинотерапии у беременных женщин с гестационным сахарным диабетом. Изучение микробиома матки и влагалища позволило выявить различия у женщин с раком эндометрия и гиперпластическими процессами, а также определить состав микробиоты, выступающий в качестве риска развития онкологических заболеваний.

Объединенный многопрофильный Биобанк является одним из ключевых элементов инновационной биомедицинской инфраструктуры Центра Алмазова.

Главная цель Биобанка – всесторонне способствовать развитию инновационных технологий в России; работая на стыке биомедицинских направлений, быть важным звеном в развитии новых, прорывных технологий в различных областях фундаментальной и прикладной биомедицины, и способствовать их быстрому, качественному и эффективному трансферу в медицинскую практику.

Работа в Биобанке построена по принципам надлежащей лабораторной, медицинской и производственной практики, внедрена система менеджмента качества (QMS), соответствующая стандартам ISO 9001, а репозиторий образцов биологического материала создан и функционирует согласно передовым международным рекомендациям ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories).

Активное участие в научно-исследовательских проектах посредством обеспечения сбора, пробоподготовки, ответственного хранения биологических образцов, а также ассоциированной с ними демографической, медицинской информации.

ЦКП «Биобанк» функционирует на стыке научно-исследовательских, клинических, образовательных, этических, социально полезных интересов. В своей деятельности придерживается международных рекомендаций ISBER (International Society for Biological and Environmental Repositories), руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также Этическим комитетом и Уставом Центра Алмазова.

Коллекция Биобанка

Биоресурсные коллекции НИГ биобанкирования охватывают широкий спектр патологии как взрослой, так и детской когорт пациентов и включают в себя более 50 000 биообразцов различных биологических жидкостей (сыворотки, плазмы, цельной крови, слюны, ликвора), нуклеиновых кислот, мононуклеарных фракций периферической крови и костного мозга, тканей, первичных клеточных культур.

Благодаря мощной клинической базе Центра Алмазова Биобанк располагает коллекциями биообразцов от пациентов с сердечно-сосудистой, гематологической, эндокринологической, акушерско-гинекологической патологией, врожденными изолированными и сочетанными пороками развития, биообразцами от пациентов, страдающих нейромышечными заболеваниями с вовлечением в патологический процесс сердечной мышцы, от пациентов с редкими генетическими синдромами, включая материал родственников первой линии родства в случае возможности его забора. Помимо описанных коллекций, Биобанк Центра Алмазова располагает коллекцией биообразцов эпидемиологического проекта ЭССЕ, а также уникальными образцами, полученными от жителей Ленинграда, переживших блокаду.

На сегодняшний день Биобанк Центра Алмазова располагает более 100 000 образцами в составе разнообразных коллекций.

В 2024 году запущен процесс перехода на отечественное программное обеспечение. Это позволит не только создать более четкую структуру хранящихся коллекций биоматериала, но и организовать рабочие процессы взаимодействия с исследователями на качественно новом уровне. Интеграция с медицинской информационной системой Центра Алмазова даст возможность обеспечить прослеживаемость от забора образца до его непосредственного применения в проводимом исследовании.

Комплекс «Центр доклинических и трансляционных исследований» (ЦДТИ) – объект научной и образовательной инфраструктуры ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, обеспечивающий проведение широкого спектра фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и разработок, направленные на определение новых методов терапии, профилактики и реабилитации социально-значимых заболеваний, а также разработку и валидацию экспериментальных моделей различных патологических состояний.

В составе Комплекса ЦДТИ – Испытательный центр, Служба обеспечения качества, Группа сопровождения доклинических исследований. Испытательный центр представлен ветеринарной, провизорской службами, исследовательскими группами (группа электронной микроскопии, группа клеточных и генетических технологий, химико-аналитическая группа, группа биохимических исследований).

Испытательный центр Комплекса ЦДТИ имеет в составе экспериментально-виварный комплекс для содержания и разведения конвенциональных животных и грызунов SPF-статуса, рыб Danio rerio, располагает современным оборудованием и специальными помещениями (операционные блоки, места для послеоперационного содержания и ухода), что позволяет разрабатывать, валидировать и внедрять в практику широкий спектр экспериментальных биомоделей, в том числе с использованием крупных (свиньи, овцы) и генно-модифицированных животных.

Деятельность комплекса «ЦДТИ» осуществляется в полном соответствии Принципам надлежащей лабораторной практики (GLP).

На данные момент в Комплексе ЦДТИ поддерживается 18 генно-модифицированных линий мышей и 9 линий трансгенных рыб Danio rerio, которые являются трансляционными моделями распространенных заболеваний человека. Сотрудники владеют методологией полного цикла получения генно-модифицированных мышей, начиная от дизайна целевых модификаций в геноме и создания генетических конструкций до получения готовых генетических линий.

Созданы условия для проведения хирургических экспериментальных исследований любой сложности — операций на изолированном сердце с использованием искусственного кровообращения, ангиохирургических вмешательств, лапароскопических операций, экзо- , эндопротезирования, операций под динамическим рентгеноконтролем, исследований в травматологии, что позволяет проводить апробацию медицинских изделий и технологий, в том числе специального назначения. Приборный парк комплекса ЦДТИ представлен более 500 единицами современного аналитического оборудования для проведения клинико-диагностических, физико-химических, патоморфологических, иммунохимических, физиологических, цитологических и молекулярно-биологических исследований.

Одно из ключевых направлений деятельности – проведение доклинических исследований лекарственных средств (оригинальных, воспроизведенных, биоаналогов, радиофармацевтических лекарственных препаратов и др.), биомедицинских клеточных продуктов, изделий медицинского назначения. Перечень доклинических исследований включает оценку безопасности и эффективности лекарственных средств и средств медицинского назначения, а также работы по структурно-функциональной характеристике, фармакокинетике, фармакодинамике и биодоступности лекарственных средств.

На площадке Комплекса ЦДТИ осуществляются исследования и разработки по грантам РНФ, проектам, реализованным в рамках НЦМУ, государственных заданий, НИОКР с ГК «Росатом», фармацевтическими предприятиями, научными и образовательными учреждениями Российской Федерации.

С конца 2023 года в Центре Алмазова функционирует университетская стартап-студия. За 2024 год было поддержано и выделено финансирование общим объемом более 25 млн рублей на разработку семи проектов:

• Система электростимуляции и мониторинга «Умная повязка» для лечения хронических ран под руководством д.м.н Чернявского М.А., заведующего НИО сосудистой и интервенционной хирургии;

• Разработка мультипараметровыхконтрольных материалов для проведения биохимических исследований инвитродиагностики совместный проект с ГК Диакон под кураторством д.м.н. Вавиловой Т.В., заведующей кафедрой лабораторной медицины с клиникой;

• Гидрогель для лечения хронических ран под руководством д.м.н Чернявского М.А., заведующего НИО сосудистой и интервенционной хирургии;

• Платформа «Здоровый сон» для ведения пациентов с нарушениями дыхания во сне под руководством д.м.н. Свиряева Ю.В., руководителя группы по сомнологии; руководителя НИГ гиперсомний и дыхательных расстройств НЦМУ «Центр персонализированной медицины»;

• Якорная система фиксации мягких тканей с многоразовой рукояткой для проведения реконструктивных артроскопических операций совместный проект с компанией РусАртро;

• Разработка иммунохроматографической системы для неотложной диагностики совместный проект с ГК Диакон под кураторством д.м.н. Вавиловой Т.В., заведующей кафедрой лабораторной медицины с клиникой;

• Создание инструмента, для унификации и автоматизации процессов внутрилабораторного контроля качества клинико-диагностических лабораторий совместный проект с ГК Диакон под кураторством д.м.н. Вавиловой Т.В., заведующей кафедрой лабораторной медицины с клиникой.

Созданные в Центре Алмазова стартапы будут вносить вклад в инновационное развитие и технологическую модернизацию российской экономики в области медицины, фармацевтики и сопутствующих отраслей экономики Российской Федерации.

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2023 год

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2022 год

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2021 год

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2020 год

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2019 год

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2018 год

Краткие сведения о результатах выполнения тем государственного задания за 2017 год

Приказ N 430н от 8.08.2014 «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей, условий осуществления выплат стимулирующего характера руководителям федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации». Документ

Приложения №3, №4, №5, №8 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.08.2014 № 430н. Документ

Приказ № 387н от 29.04.2020 «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей». Документ

Дополнения к Приказу № 387н от 10.07.2020. Документ

Государственное задание

Государственное задание 2024—2026 гг. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2023—2025 гг. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2022—2024 гг. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2021—2023 гг. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2020—2022 гг. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2019—2021 гг. «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2018—2020 гг. ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2015—2017 гг. ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

Государственное задание 2012—2014 гг ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения РФ

Аналитический отчет

Аналитический отчет по итогам выполнения государственного задания по науке за 2023 год

Аналитический отчет по итогам выполнения государственного задания по науке за 2022 год

Аналитический отчет по итогам выполнения государственного задания по науке за 2021 год

Аналитический отчет по итогам выполнения государственного задания по науке за 2020 год